###一、法律界的应用

在法律领域,有一个和其它领域不同的地方,在这个领域中,普通人和专业法律人士之间有一个巨大的鸿沟,所以研究领域变成了两个分支,一个是解决普通人和法律专业人士之间不透明度的问题;一个是专业人士的法律研究问题。

-

案件检索

在法律领域的应用上,还是以案例检索为例,案例检索中一个重要的问题是如何挑选合适的关键词,挑选关键词的过程实际上是人在将口语化的案情转换成法律术语关键词的过程,用户可能是通过比较口语化,或者说非法律专业术语的方式输入,如果我们选定比如说1万个房产纠纷用户输入的表述,每个表述通过打标签的形式映射到法律术语,那么通过机器学习可以学习到哪些表述映射到哪些法律术语上,将法律术语输出给传统的案例检索系统,这样就完成了一个有一定自学习能力的智能案例检索系统,同样的原理还可以应用到自动法律咨询系统中。

-

法律文本分类

-

法律文本自动生成

自动生成法律文书,人自己开个头,剩下的电脑自动生成,目前生成的文书语句通顺,但是在目标性方面还需要优化。

-

自然语言案例检索

有一些人在尝试案件结果预判,个人认为由于目前的裁判文书并不能反应案件的所有特征,所以自动学习恐怕无法实现结果预判,有人尝试迂回策略,将结果预判转换成大数据分析的问题,根据特征找到类似案例,然后统计类似案例的结果,但是这个做法的缺陷在于胜诉率80%对用户来说其实没有什么用,无法用来指导用户的行为和决策。我觉得找到最接近的案例并自动摘要出案例的关键信息可能会起到更大的作用。另外,类似自然语言案例检索的技术的核心是自动抽取文档中的关键信息,可以应用的领域很多,比如自动合同审查、尽职调查中的重点标注等。

-

自动法律资讯(为普通人服务)

针对普通人的产品主要是通俗的自然语言输入到法律要素的映射问题,由于普通人并不需要研究很复杂的法律问题,所以只需要通过AI定位到问题,并给出简洁的答案,或者推荐专业人士即可,典型的产品就是自动法律咨询。在这种应用中我们可以以裁判文书为素材,利用深度学习来训练语言模型,由于裁判文书中的诉求答辩部分有很多通俗表述,裁判理由部分又有很多专业术语表述,所以可以学习到两种语言表述的特点,也就是自动学习了近义词,我们只需要列举常见的法律问题并给出答案,从用户的输入到常见问题的过程可以通过表示学习自动完成。

-

大数据下的法律数据研究

当所有档案数据化后,需要做的就是对可利用的数据进行更快的分析,并可以在旧的案件记录中更快更好的挖掘出可以信息以进行二次利用。

1.案件预测

2.大数据可以增加法律行业的透明度,这让法官和客户都可以从中受益。例如一个名为TyMetrix LegalView Analytics的工具可以大量收集由法律支出的数十亿百亿费用产生的发票。这样,对于律师事务所来说,可以简单的让自己与行业标准进行比较,从而为某项业务设定合适的价格。另一方面,诸如Sky Analytics之类的工具可以帮助公司减少法律支出,控制司法成本,这些工具可以帮助公司建立法律支出上的一种无与伦比的宏观视角,并在节省司法支出方面尽可能的提出具体的建议。

3.大数据可以成为法庭上的一种新的证据。许多美国案例中表现出,由公共数据集收集分析得到的结果在一定情况下可以被认定为证据。作为一个数据驱动行业,法律行业的大部分数据依然保存在线下,保存在纸张中,但是现在这个行业正在稳步向信息时代迈进,并利用其中大量的新机遇改善自己的工作。当数据全部得以数字化时,那么对于法律行业就可以很容易的联系到其他的公开数据,并以此产生一些新的碰撞。正如数据公司LexisNexis的首席构架师Ian Koenig所说的那样:“这可以让我在海底中捞到属于我的那根针”。

二、技术

-

表示学习

但是显而易见的是,在很多任务中,特征的选定本身就是一件不可能完成的任务,法律领域大小案由800多个,每个案由又有自己独特的特征,全部由人工挑选实在是一个巨大的工程,那么问题来了,选定特征这个步骤是不是也可以由机器自动学习到呢?这一轮的人工智能热潮正是因为人工智能技术在特征识别上取得了重大的突破,关键就是这两年媒体频繁提到的深度学习。目前深度学习在【图片识别、语音识别和自然语言处理】上都取得了很多“黑科技”般的成功,很多成功背后都是通过卷积神经网络和循环神经网络办到的,在我的工作中这两个算法在法律文本分类、法律文本自动生成、自然语言案例检索上都有十分亮眼的表现。由于这类算法是学习到如何用特征来表示,我们可以称其为表示学习。

-

深度学习

三、AI技术在法律法规场景下的问题。

-

数据问题

首先是数据问题。在常规的AI处理方案中,一个惯用的套路是大数据+处理能力+算法,最后形成一个AI解决方案。比如阿尔法狗或者其他的深度学习之类的技术方案,基本大多数都是这样的套路。

但是,在法律法规方面,直接采用这样的方案就显得非常不现实。我在这个项目中处理的是金融方面的法律法规,所有的法规加起来也就几千部。相比于图像识别、资讯、搜索之类的应用场景,这里的数据量简直微不足道。所以首先就否决了这一类型的解决思路。如何解决这个问题,就必须另辟蹊径。

-

准确率问题

其次是准确率问题。法律法规的处理要求非常高的准确性,而数据量欠缺的同时又要求还不错的准确度,不得不说是一个非常麻烦的问题。

###四、相应解决方法

以上问题的解决思路还是有的,法律法规有两个比较突出的特点:

一、是行文非常有规则

二、是能够找到大量相关性和衍生性的数据

相对于媒体、贴吧之类的数据,法律法规的文本非常规范和干净,干净到甚至有可能把这些行文规范穷尽。所以,这里我才用的方式是采用在数据量和算法可能都不占优的情况下,提高处理能力。具体来说,就是大量的计算。如果是对于一些常用场景,过多的计算可能会形成过拟合(overfitting)问题。但是在法律法规场景下,就我个人经验而言,这个问题似乎并不严重。简单解释下过拟合的问题,也就是AI在学习的过程中,错误地把一些噪音当作有用的信号。而在法律法规中,噪音似乎并不是那么明显。

至于相关性和衍生性数据,这两个词可能并不是专业表述。我在这里想表述的是法律法规的两个特性,其一是法条之间有许多的相关关系。整个法律法规,与其说是大量的文字,不如说是许多法条和名词所形成的网络。其二是许多法律或者法条,都有大量相关案例可以作为数据补充,这些数据可能比法律法规本身还多。

所以当明确这个思路以后,我一方面开始尝试用知识图谱(Knowledge Graph)处理法律法规。从我的处理经验来看,知识图谱在这里意外的好用。另一方面,我也开始将案例引入分析,作为训练算法的材料和知识图谱的补充。

##五、法律人的明天

一个叫做“推之”的微信服务账号就可以实现对交通事故纠纷、劳动争议、以及婚姻家庭法律问题的检测,用户可以层层选择自己遇到的实际问题,系统则会将预设好的答案告诉用户。这种服务实际上以及涵盖了大量常见的法律咨询的内容,打磨得当的话会让律师免于常见、简单法律问题的咨询。

那么,面对这样的情况,法律人又能做什么?

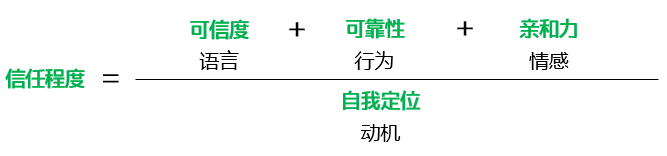

在《哈佛商业评论》的网站上,有一篇文章叫做The End of Expertise,就讨论了这个问题:如果真正的专家在市场上不再具有优势地位,并且传统的展现专业技能的方法被颠覆,那专业人员又该如何?该文章的答案使用了The Trusted Advisor一书中提出的信任公式。信任对于专业服务来说至关重要,可以帮助专业人员更好地将专业知识传达给客户。

法律人的可信度从来都算不上高,不时出现的“律师为何要替坏人辩护”这样的声音就可以见识到人们心中法律人的可信的有几何。而律师的水平参差不齐,可靠性也远不及电脑程序。值得法律人们为之努力的,看上去只剩下亲和力和自我定位两项,这两项是人工智能短时间内无法企及的。

所谓亲和力,没有人工智能可以像人类一样真正关心当事人的处境。在信任关系中亲和力的表现是客户与律师双方的博弈的结果,机器人与人类推杯换盏看上去尚需时日,这其中的心理障碍至少需要一代人的时间来打破。

而所谓自我定位,是指自我表现的欲望。当一个律师在提供法律服务时更多地是为了表现自己能力出众,或者是为了证明自己,那么难免会将客户利益的优先级下调,从而影响到用户对律师的信任程度。专业服务的目的在于为客户服务,而不是表现自我,当表现自我或者是证明自己的欲望越强,那么用户的信任程度也就越低。而现在人工智能程序更多的是为了证明自己足以和人类媲美,证明自己可以做的比人类更快更好。当然人工智能的自我定位问题也会因为随着技术的成熟与普及而获得改善。

在与人工智能竞争的过程中,我们的专业能力可能终有一天会被程序所超过,但人类的优势是我们人性:我们的直觉、想象力、判断力、同情心这些我们与生俱来的能力。如果有一天在这些领域人工智能也超越人类,那么人类文明或许就真的走到终点了。但是,不用担心,我们这代人或许都活不到这么一天。在此之前,随着人工智能的兴起,会有新的法律问题出现让我们来处理。

###六、人工智能的法律适用

对于人工智能的法律问题,目前来说被摆在台面上的是无人驾驶汽车的道德与法律问题。今年2月14日,Google无人驾驶汽车在美国加州山景城测试时,与一辆公交大巴发生碰擦,无人受伤。Google公司随后表示无人汽车在此次事故中负有责任。美国参议院也将举行听证会,讨论无人驾驶汽车的发展方向。就连最新一季的The Good Wife中也有一集专门讨论了无人车的法律问题。

随着人工智能的发展,或许会出现需要人工智能产品承担法律责任的问题。实际上这并没听上去那么离谱,而且不会超过《产品质量法》的范畴。如果Google无人车的交通事故发生在中国,那么完全可以适用《产品质量法》第四十三条:

因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的,受害人可以向产品的生产者要求赔偿,也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品的生产者的责任,产品的销售者赔偿的,产品的销售者有权向产品的生产者追偿。属于产品的销售者的责任,产品的生产者赔偿的,产品的生产者有权向产品的销售者追偿。

该条文足以应付短期内的人工智能产品的法律问题。

但可能终有一天,人工智能的发展会让其具有独立性。编写的人工智能计算机代码和我们的DNA似乎会有些许相似之处,在生物学家理查德·道金斯的《自私的基因》一书中,有过这样的表述:

“基因也控制它们的生存机器的行为,但不是像直接用手指牵动木偶那样,而是象计算机的程序编制员一样通过间接的途径。基因所能做到的也只限于事先的部署,以后生存机器在独立操作时它们只能袖手旁观。”

随着学习能力的完善,人工智能可能会具有越来越高的自主性,厂商对人工智能的控制也会越发减弱,两个初始状态相同的人工智能可能会因为学习的材料不同而具有完全不同的“性格”。那时,再谈论让人工智能自己承担法律责任就不再是天方夜谭了。

###七、部分小结

目前,人工智能会在合同审查、资料收集、尽职调查、材料翻译等领域为法律工作提供极大的便利,并且在工作效率上具有明显的优势。而这些工作现在大多是交给低年级律师或者实习生来完成,因此人工智能会最先威胁到法律行业的新人,这部分人群并不具备从事复杂法律业务的能力,而又需要直接面对来自人工智能的冲击。这种影响甚至会进一步影响到律师事务所的用人模式,减少对新人的雇佣和培养。

如果从正面的角度来看人工智能技术,那么率先抢占该高地的律师或律师事务所无疑可以在激烈的市场竞争者脱颖而出。在可以预见的未来,人工智能还不能够做到抛开人类来提供法律服务,更多的是会协助律师提供法律服务的效率。因此,需要律师们积极拥抱新的技术,这并不是说在朋友圈里写作或者分享几篇人工智能的文章就可以的。我严肃认真地建议法律人去抽时间学习编程(参见拙文《为什么法律人应该学点编程》),了解计算机世界的原理,甚至是参与到人工智能研发工作的中去,至少也需要会使用新技术才算及格。

国外各种关于法律技术的发展早已日新月异,在电子证据管理(Everlaw/Cicayda)、区块链文件保存技术(Factom)、预测案件审理(Juristat)、案例研究(Ravel Law)等领域各种新型法律服务工具早已百舸争流,甚至还有各种交流法律技术的论坛(Legal Technology Forum/Legal Tech Asia/ABA TechShow/Legal Tech NY),着实令人羡慕。可能因为国内的法律服务市场还不够大或者经济利益不够多,关于法律技术的研发远远滞后,法律领域的创业公司多是新媒体或者法律服务平台(并不是说有什么不好),技术含量高一些的可能也就是与金杜有关联的“理脉”了。

而对于人工智能的案件,更有可能率先出现在无人驾驶汽车或者无人机领域。对于其中责任的划分不可避免需要对涉及的技术有所了解,虽然短期内这样的案件或许还不会太多,但只要出现就一定会刺激到公众的神经。

参考网址:https://36kr.com/p/5087055.html

当法律与AI碰撞,未来将有十种发展可能

十大主要议题:

1) 法律推理的形式模型;

2) 论证和决策的计算模型;

3) 证据推理的计算模型;

4) 多智能体系统中的法律推理;

5) 自动化的法律文本分类和概括;

6) 从法律数据库和文本中自动提取信息;

7) 针对电子取证和其他法律应用的机器学习和数据挖掘;

8) 概念上的或者基于模型的法律信息检索;

9) 自动化次要、重复性的法律任务的法律机器人;

10) 立法的可执行模型。

1、智能化、自动化的法律检索将深刻影响法律人进行法律研究(检索)的方式

在人工智能技术的加持下,法律研究(检索)正向智能化、自动化的方向迈进。法律研究(legal research)对于法律人的价值不言而喻,无论你是法学院学生,还是从业律师、公司法务,抑或司法人员,甚至普通民众有时候也需要进行法律检索。

其实,信息化已经对法律检索进行过了一次改造,法律文本、裁判文书等法律资料的数字化,支撑起了市场规模巨大的法律数据库市场。但Westlaw、北大法宝等法律数据库服务一般基于传统的关键词检索,利用这些数据库进行法律检索,是一件费时费力的苦差事。

然而,基于自然语言处理(NLP)和深度学习的语义检索和法律问答已经在开始改造传统的法律检索服务。比如,号称世界首个机器人律师的ROSS就是基于IBM的Watson系统的智能检索工具,利用强大的自然语言处理和机器学习技术向律师呈现最相关、最有价值的法律回答,而非像传统法律数据库那样,仅仅呈现一大堆检索结果。

此外,语义技术,文本分析和自然语言处理,以及图像和视频技术已经为商标和专利检索以及版权监测等知识产权法律工作的自动化提供了可能性,比如TrademarkNow。

新形式的、基于语音交互的智能法律检索将经历两个阶段。

第一个阶段是智能化,在这个阶段,依然需要人类律师明确需要解决或者回答的法律问题是什么,法律搜索引擎识别相关案例并评估其价值,形成专业回答。ROSS是这一阶段智能法律检索的典型代表。

第二个阶段是自动化,意味着不需要人类律师指明法律问题是什么,系统自身可以理解一段事实陈述并自动识别其中的法律问题,然后完成检索并提供最佳法律信息,整个过程几乎不需要人类律师的深度参与。这几乎是将人类律师从繁琐的法律检索工作中解脱了出来。

2、人工智能将持续推动法律文件自动化

就像新闻写作机器人的崛起将给新闻业带来一场巨变一样,法律文件自动化趋势将可能给法律行业带来规模相当甚至更深远的变化。主要包含两个层次。

第一个层次是法律文件审阅自动化。无论是调查取证、尽职调查,还是合同分析、合规审查,都需要对法律文件进行审查、分析和研究。自动化这一工作将能够显著提升法律人的工作效率。以电子取证为例,在并购、反垄断、大型劳动纠纷等越来越多的案件中,庞大的电子材料给证据和法律材料的搜集和整理提出巨大挑战,律所往往需要投入大量的人力和物力,而且需要耗费大量时间。

但基于NLP、TAR(技术辅助审阅)、机器学习、预测性编程(predictive coding)等技术的电子取证程序可以显著提高这一工作的效率,大大节约审阅文书的时间,而且准确性不输人类律师,因此成为了法律科技市场的一大细分领域,微软等公司都已介入。

电子取证的步骤一般包括训练过程(人类律师从小量样本中确认相关的证据材料以供机器学习)和取证过程(意味着机器代替人类律师进行资料审阅以发现证据材料)。由于涉及到用机器替代律师,可能触及政策障碍,因此英国、 美国、澳大利亚等国家的法院已经明确表示在诉讼和案件中整理、搜集证据材料时可以利用预测性编程技术。

法律文件审阅自动化的另一个主要领域是合同分析。合同分析在风控、尽职调查、取证、诉讼等诸多场合具有重大意义,但是一项耗时耗力的工作。然而,德勤(Deloitte)借助机器学习合同分析系统Kira Systems,只要15分钟就可以读完原本需要人类律师花费12个小时才能审阅完的合同。在国际社会,人工智能合同分析服务已经蔚然成风,KMStandards、RAVN、Seal Software、Beagle、LawGeex等提供智能合同服务的法律科技公司越来越多,在人工智能技术的驱动下,依然在蓬勃发展,带来效率的提高、成本的降低以及流程的改善。

第二个层次是法律文件生成自动化。新闻业正在被互联网和机器写作改造,过去8年,新闻业收入减少了1/3,就业岗位减少了1.7万个,报纸的市场价值和支配力大减,代之以网络媒体的不断兴起。法律行业正面临着同样的情况,智能机器辅助甚至独立起草法律文件的时代将会到来。

如今,法律人使用法律格式的方式正从模板向法律格式文件自动生成转变;也许未来10-15年,人工智能系统将可能起草大部分的交易文件和法律文件甚至起诉书、备忘录和判决书,律师的角色将从起草者变成审校者。

比如,硅谷一家律所Fenwick & West开发的一个程序可以为准备上市的创业公司自动生成所需文件,这将律师的账单时间从20-40小时减少到了几个小时,当需要准备大量文件的时候,这一程序可以使所需时间从数天、数周减少到数小时,大大提高了工作效率。

机器智能的优势在于随着数据的积累,可以不断自我学习和改进,并且由于数据的互相关联性,计算机可以将特定合同与所有与之相关的法院判决关联起来,形成持续改进法律格式的动态关系。

未来,随着软硬件能以及算法的持续提高,起诉书、备忘录、判决书等高级法律文件也可以自动生成,但依然需要人类律师或者法官审阅,形成人机协作的关系。

3、在线法律服务、机器人法律服务等替代性商业模式(alternative business structure)不断涌现,使得法律服务的提供日益标准化、商品化、自动化、民主化

在互联网时代和人工智能时代,律所和人类律师并非普通公众获取法律服务的唯一渠道。在线法律服务、机器人法律服务等替代性商业模式正在兴起,可以直接向终端用户提供一般法律咨询服务,比如遗嘱、婚姻咨询、交通事故咨询,等等。面向终端消费者的法律机器人DoNotPay就可以协助用户自主完成对交通罚单的申诉材料准备和提交工作。

美国法官波斯纳曾将法律行业形容为“涉及社会的法律的服务提供者的一个卡特尔”,意即是一个垄断的行业。高昂的律师费用导致社会中存在大量未被满足的法律需求,低收入以及中等收入人群中的大部分人的法律需求没有被满足。

然而,在线法律服务、机器人法律服务等替代性商业模式可以以更低廉的价格向终端用户提供法律服务,有望使法律服务标准化、商品化、自动化、民主化。商品化意味着法律服务的提供不再主要依赖于特定的人类律师的专业素养,而可以以自动化的方式提供;民主化意味着大部分人将可以以较低成本获得一般的法律服务。

英国学者Susskind认为,法律服务的提供的演进方向从定制化到标准化到系统化再到一揽子最后到商品化,意味着法律服务定价的由高而低,即从按小时计费到固定收费再到商品化定价最后趋于零。在这个层面上,国外有专家预言律师将走向没落。

无论如何,法律机器人都将对法律服务的提供产生深远影响,将持续推动法律服务走向标准化、系统化、商品化、自动化,使人人都可以获得法律服务,帮助消除法律资源不对称的问题,实现更为广泛的司法正义。

如今,在美国,最知名的法律品牌不是哪一家知名律所,而是LegalZoom之类的在线法律服务提供商,这些新型的技术派的法律服务商代表着法律服务提供的未来趋势。它们对于律所而言并非替代者的角色,而是在律所之外,满足其他未被满足的法律需求或者通过律所就会十分昂贵的法律需求。

而英国早在2007年就通过了《法律服务法案》,旨在自由化法律市场,革新法律行业组织模式,并引入竞争,促进法律服务的可负担性。在此背景下,一些国际律所已经设立了低廉的法律服务中心,在按小时计费、固定收费等模式之外,借助技术以更低价格提供法律服务。

4、基于人工智能和大数据的案件预测将深刻影响当事人的诉讼行为和法律纠纷的解决

从案件结果预测到犯罪预测,基于人工智能和大数据的预测性技术在司法领域的应用越来越广泛。

一方面,案件预测技术在研究上取得进展。2016年,研究人员利用欧洲人权法院公开的判决书训练算法系统,构建了模型,来预测案件判决结果,预测准确性达到了79%;这一实证研究表明,案件事实是最重要的预测因素,这一结论与法律形式主义的观点一致,即司法裁判主要受案件事实的陈述影响。

另一方面,案件预测已经用在了诸多实务领域。比如,Lex Machina 公司提供的服务,通过对成千上万份判决书进行自然语言处理,来预测案件结果,比如,其软件可以确定哪位法官倾向于支持原告,基于对方律师过去处理的案件来形成相应的诉讼策略,针对某个特定法院或者法官形成最有效的法律论证,等等。Lex Machina的技术已经用在了专利案件中。

案件预测的价值主要体现在两个方面,一方面可以帮助当事人形成最佳的诉讼策略,从而节约诉讼成本;另一方面,可以帮助法官实现同案同判,也即所谓的大数据司法确保公平正义。

诉讼中可能的高昂成本可能给当事人带来沉重经济负担,所以当事人一般都会在案件起诉前或者上诉前对案件胜诉可能性进行评估。但即使是最专业的律师,由于受限于人脑自身的信息处理能力,在预测上远不如计算机,因为计算机在强大算法的支持下,可以以超强的运算能力,处理几乎可以获取的所有数据。计算机的全数据处理,相比人类的样本数据分析,使得案件预测结果更为可靠。

如果事先可以较为可靠地预知案件结果,意味着当事人不会冒着极大的败诉风险继续推进诉讼或者上诉,而是会选择和解、放弃诉讼等其他纠纷解决方式。但案件预测的弊端在于可能扭曲当事人的诉讼行为,带来新的偏见(比如算法歧视,参见拙文《人工智能——机器歧视及应对之策》)和滥用。

5、在线法院(online court),以及人工智能法律援助,将促进司法可得性(access to justice),帮助消除司法鸿沟(justice gap)

俗话说,法院大门朝南开,有理没钱别进来。司法审判系统的低效率、程序拖沓、成本高昂等问题历来为人们所诟病。但问题是,人们为了解决彼此之间的法律纠纷,一定得去有实体场所的法院吗?

技术的发展已经给出了否定的回答。比如,伴随着电子商务的兴起和繁荣,在线争议解决机制(online dispute resolution,简称ODR)开始流行,在电子商务eBay上,大量买卖纠纷通过SquareTrade这一ODR服务商在线解决,当事人通过ODR系统在线提交事实陈述和证据,使纠纷在线得到处理,甚至不需要人类律师介入,很多案件也根本不会进入法院审判阶段。

在ODR模式的影响下,在线法院的实践在国外已经出现。比如,英格兰和威尔士上诉法院大法官Briggs在呼吁“提高民事司法的效率”时表示,“可以借助使用人工智能来在线裁决英格兰和威尔士的民事法律案件,在这方面,人工智能可以辅助法官,甚至作出判决。”

据悉,英国已经投入10亿英镑现代化、数字化其法院系统。根据英国学者Susskind的观点,英国的在线法院包括三个阶段:第一阶段是在线法律援助系统,向当事人提供法律咨询和建议等;第二阶段是审判前争议解决,法官通过邮电、电话等方式和当事人沟通,以解决纠纷;第三阶段即在线法庭,只适用于小额案件,以在线的方式审判案件,包括立案、提交证据、举证质证、裁判等。这类似于简易诉讼程序。

英国当前的在线法院建设并没有利用人工智能系统来裁判案件,因此并非代替法官,而是以更好的方式解决纠纷。在交往场景日益数字化的背景下,在线身份识别、音视频技术以及人工智能技术等已经为在线法院的建设提供了技术支持。

中国正在大力推动的智慧法院与国外的在线法院类似。2016年7月发布的《国家信息化发展战略纲要》将建设“智慧法院”列入国家信息化发展战略,明确提出:“建设智慧法院,提高案件受理、审判、执行、监督等各环节信息化水平,推动执法司法信息公开,促进司法公平正义。”

2016年12月发布的《“十三五”国家信息化规划》,明确指出,支持“智慧法院”建设,推行电子诉讼,建设完善公正司法信息化工程。在2017年5月11日举行的全国法院第四次信息化工作会议上,最高法院院长周强提出,智慧法院是建立在信息化基础上人民法院工作的一种形态。

中国各地的法院都在探索某种形式的智慧法院建设,但以浙江智慧法院(浙江法院电子商务网上法庭)建设最为出名;据浙江高院信息中心副主任刘克勤介绍,浙江智慧法院每年处理的交易、著作权等纠纷多达2.3万件,可以直接对接淘宝、天猫等多个平台,提供在线矛盾纠纷多元化解决平台,其他辅助措施包括案件结果预判、网上司法拍卖、智能语音识别、类案推送、当事人信用画像,等等。

2017年6月26日,中央深改小组审议通过《关于设立杭州互联网法院的方案》,该互联网法院主要审理网络购物合同纠纷、网络购物产品责任纠纷、网络服务合同纠纷、在互联网上签订、履行的金融借款合同纠纷和小额贷款合同纠纷、网络著作纠纷等五类案件。未来,在线法院的进一步建设和普及将促进公共法律服务的供给,帮助消除司法鸿沟。

此外,公共法律服务中的法律援助不足也是司法体系的一大问题,尤其是在刑事案件中,很多被告人得不到法律咨询和辩护。一些民事案件同样是在没有律师介入的情况下进行的。未来,法律机器人可以向当事人提供基本的法律援助,而法律援助律师仅在必要时才介入,这可以显著提高司法援助的效率和质量,实现公平正义。而且,法律机器人法律援助同样可以融入在线法院的建设当中。

6、人工智能和机器人将成为法律系统的主要进入点

无论是律所和律师,还是法院,抑或当事人和终端消费者,基于人工智能和机器人技术的“智能交互界面”(intelligence interface)将成为法律系统的主要进入点,法律机器人和人工智能是其中的核心。

对于律师而言,未来的法律实践比如法律检索、案件管理、法律写作等将主要通过具有智能交互界面的法律机器人和人工智能系统来完成,这就好比医生现在主要借助各种复杂的医疗器械来完成医疗活动一样。

对于法院而言,司法审判的数字化和在线化,意味着类案检索、裁判文书写作、证据分析和推理等也将在法律人工智能的辅助下进行,甚至为其所取代。

对于终端用户而言,交互性的、基于互联网的问答系统可以以文本或者语音对话的形式同用户交流,并生成所需的法律信息,或者指导其完成基本的法律文件和格式。

在此背景下,律师当前的角色将会发生变化,一些角色可能被机器取代,比如常规性、重复性任务;一些角色可能被机器增强,比如案件预测、法律写作;而对于新法新规,律师依然需要扮演核心角色。

7、律师市场评价将使法律行业更加透明可能带来“马太效应”

法律市场作为一个双边市场,其评价体系在很大程度上是不透明的,不像电商平台以及外卖、生活服务等O2O平台,具有较为完善的用户评价机制,确保了市场的透明度和消费者的知情权。但是由于法律市场在很大程度上并未平台化,很难搭建有效的评价机制。

然而,人工智能、大数据等正在改变这一状况,对律师市场进行评价正变得可能,成为了法律科技的一大趋势。当前,律师推荐已经成为法律科技的核心领域之一,国内外都在持续涌现律师推荐和评价类的产品和服务。

律师市场评价相当于将律师置于阳光之下,明星律师、普通律师、不合格律师等的区分将透明化,结果可能带来律师市场的“马太效应”,明星律师业务增多,收入增多,而普通律师、资历浅的律师将遭到相反的待遇。这呼吁律师转型,即以技术化的低成本模式提供法律服务。

8、法律人工智能职业将作为法律行业的新兴职业而不断涌现

法律机器人和法律人工智能并非凭空产生,需要技术人员和法律专家之间的通力合作。随着人工智能与法律不断融合,这一领域的研究、开发和应用将不断增强,法律人工智能职业将作为法律行业的新兴职业而不断涌现。

当前,一些积极拥抱新技术的国际律所已经在加强法律IT能力建设,法律开发者、法律数据分析师、法律数据库管理者等正在加入律所、公司法务部门、法院、法律数据库公司等法律机构。法律科技公司更是需要既懂法律又懂技术的复合型人才。未来,技术与法律的结合将更为密切,对新型人才的需求也更为迫切。

9、法律教育与人工智能等前沿信息科学技术将日益密切结合起来

中国《新一代人工智能发展规划》已经看到了法学教育与人工智能的结合,提出打造“人工智能+法学”复合专业培养新模式。这是极为高瞻远瞩的设想。

笔者曾参与翻译“Failing Law School”一书,书中对美国“4+3”(四年本科+三年法学院教育)的法学教育模式提出严正批判,认为法学院根本不需要读三年,顶多需要两年,可能一年就够了。

而中国传统的法学教育是高中毕业后直接读四年本科法学教育,这样的法学人才培养模式很难适应机器人和人工智能主导的未来法律实践。相比现在的律师,未来的律师将会从事大不一样的工作,所以需要不同的教育。因此,新规划提出的“人工智能+法学”培养模式是有远见的。

其实,国外法学院早就开始探索革新法学教育,注重对法科学生的科技和数字素养的培养。比如,早在2012年,乔治城大学法学院即开始提供一个技术创新与法律实践的实践课程,形成特色的“Iron Tech Lawyer”比赛项目,培养学生的法律开发能力。2015年,墨尔本大学法学院开始提供如何开发法律应用的课程。

未来,法律教育与人工智能等前沿信息科学技术将日益密切结合起来,而能否较早较快实现这一设想,取决于法学教育的反应速度。

其实,人工智能不仅仅对法学教育提出了挑战,要求跨学科融合的教育模式,而且对其他学科教育也提出了类似的挑战。

10、计算法律(computational law),以及算法裁判,或将成为法律的终极形态

英格兰和威尔士上诉法院大法官Briggs在在线法院的倡议中提出了算法裁判,即人工智能可以代替法官直接作出裁判。这并非不可能。其实,计算法律学历来就是人工智能与法律的核心研究方向之一,在思考“除了书面语言,法律可以有更精确、更形式化的表达吗?”这一问题,并探索用计算逻辑和代码来表达法律。

笔者此前在知乎网站上看到一个设想:如果能用一列n维向量描述各种事件,将「事件.txt」导入「法律.exe」,从而产生「判决.txt」。将法律条文转化成代码,从而使得判决彻底脱离个人主观判断。并且可以在任何人的计算机上在线。将代码开源,放在类似GitHub的网站上,供全民监督。

计算法律当前在计税等一些领域有应用,更多则是一种学术研究;但在未来的成熟的信息社会,更普遍的计算法律将可能出现,届时系统将会自动执行法律,不需要律师,甚至也不需要法官。因为那时的法律已经完全自动化了。

法律人应做好迎接未来的准备

人们说,预见未来的最好方式是创造未来。法律行业的未来需要法律人这一职业共同体共同创造。虽然之前有研究认为律师助理和法律助理被自动化的概率高达94%,引发了人们对法学毕业生就业的担忧。但笔者在willrobotstakemyjob.com网站的测试结果显示,仅有3.5%的律师会被人工智能和机器人替代。不管科学与否,都可以作为一种暂时的宽慰。

据笔者调查,律师的工作包括十三项:文件管理,案件管理,文件审阅,尽职调查,文件起草,法律写作,法律检索(研究),法律分析和策略,事实调查,客户咨询服务,谈判,其他交流和互动,出庭及准备;律师需要及早思索这其中的哪些任务可以被自动化或者可以借助科技提高效率,而英国学者Susskind则提出了“分解”法律服务的思路,认为一项法律任务可以被分解成多个部分,核心部分可以由律师完成,其他部分则由效率更高的第三方完成。

而对于法律服务自动化的担忧,包括律师在内的法律人在判断其工作的价值以及在思考人工智能技术对其工作的影响时,至少需要考虑以下三个因素:

第一,是否涉及数据分析和处理,在这一方面,人类几乎不可能和人工智能和机器人相匹敌,尽早使用并适应新技术才是明智的选择;

第二,是否涉及互动交流,类似行政前台等法律客服工作被自动化的可能性非常大,一般的法律咨询也可以被自动化,但更高级别的互动交流如谈判、出庭等则很难在短期内被自动化;

第三,是否处于辅助决策的地位,人工智能辅助决策已经被应用在了很多领域,在法律行业,人工智能辅助决策也正在发生并成为一个趋势,比如在案件结果预测上,人工智能可以比专业律师做得更好,诸如此类,尽早利用并适应新技术才是必然的选择。

最后,作为总结,经过三十多年的发展,在超强运算能力、大数据和持续改进的算法的影响,人工智能对法律以及法律行业的影响正在加深、加快,未来10-20年法律行业将可能迎来一场巨变。

作为法律人工智能最直接的目标客户,法律人需要调整心态,积极拥抱新技术和新模式,并在这个过程中坚持对法律的理念和信仰,防止法律人工智能削弱、损害法律共同体所秉持的以及法律系统所坚持的观念和价值,让法律人工智能来促进司法正义,而非带来偏见和歧视,或者背道而驰、贬损正义。